|

Ø恐龍的由來

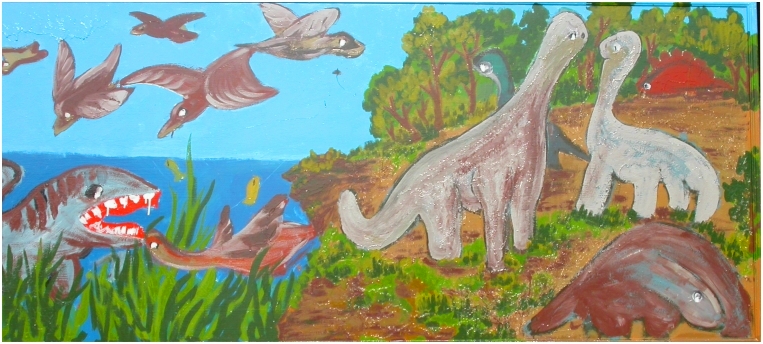

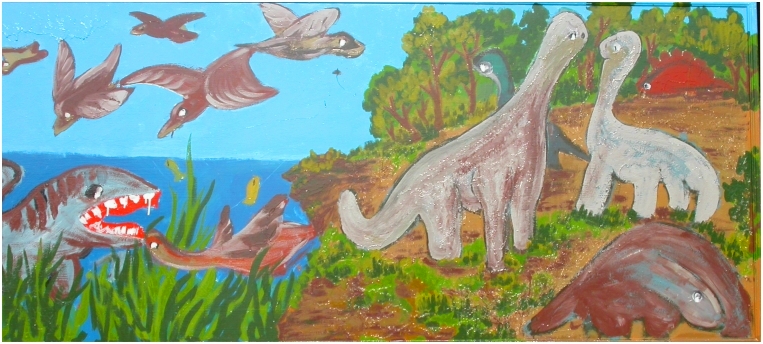

爬蟲類演化出卵殼,可阻止水分散發。此一重大改革,使得爬蟲類可以離開水生活。到22500萬年前到6500萬年前的中生代,爬蟲類成了地球上的支配者,故中生代又稱爬蟲類時代。大型爬蟲類恐龍即出現於中生代早期,草食性的梁龍和雷龍,是最大的陸棲動物;霸王龍是肉食性恐龍。另有生活在海中的魚龍及生活於空中的翼龍等。恐龍就像現生的動物一樣:有大的,有小的;有的以兩條腿走路;有的以四條腿走路;有的吃植物,有的吃動物;有的皮膚光滑,有的皮膚上有鱗或骨板。其共同相似之處是:所有的恐龍,腦子都很小,下蛋在陸地上(所有的爬蟲類都是如此)。

Ø恐龍滅亡的原因

1.隕石碰撞說: 距今六千五百萬年前,一顆巨大的隕石曾撞擊地球,使得生活在地球長達一億數千萬年的恐龍絕種。此理論是由加州大學柏克萊分校的路易.阿爾巴列斯博士等四位科學家所提出的。

2.造山運動說:在白堊紀末期發生的造山運動使得沼澤乾涸,許多以沼澤為家的恐龍就無法再生活下去。因為氣後變化,植物也改變了,食草性的恐龍不能適應新的食物,而相繼滅絕。草食性恐龍滅絕,肉食性恐龍也失去了依持,結果也滅絕了。

3.氣候變動說:由於大陸移動的結果,海流產生改變,更引起氣候巨幅的改變。嚴寒的氣候使植物死亡,食物缺乏而導致了恐龍的滅亡。

4.自相殘殺說:有人認為造成恐龍滅絕的真正原因是自相殘殺的結果─肉食性恐龍以草食恐龍為食,肉食恐龍增加,草食恐龍自然越來越少,最後終於消失,肉食恐龍因無肉可食,就自相殘殺,最後終於同歸於盡。

Ø恐龍的年代

依地層中出現化石的不同又區分為古生代、中生代及新生代,恐龍便是中生代中的代表化石。『2億4000萬─6500萬年前』稱中生代。中生代分為三疊紀、侏羅紀、白堊紀。雖然此時期恐龍非常繁盛,但是在中生代末期都滅絕了。在這時代出現的哺乳類,僥倖地生存。銀杏、蘇鐵等裸子植物繁茂,在中生代末期,櫻、竹等被子植物出現了。盤古大陸開使分裂,到了白堊紀大西洋即很快地形成了。

(1)三疊紀:中生代三疊紀。2億4000萬─2億1000萬年前。在三疊紀的初期恐龍出現;在末期哺乳類出現。

(2)侏羅紀:中生代侏羅紀。2億1000萬─1億4000萬年前。爬蟲類中的恐龍很繁盛,此時大型的恐龍和在空中飛行的翼龍出現了。最古老的鳥類─始祖鳥也出現了。在亞洲針葉樹和銀杏繁茂。

(3)白堊紀:中生代白堊紀。1億4000萬─6500萬年前。雖然恐龍不斷繁盛,但是在這個時代末期就都滅絕了。此時期的櫻、竹、椰子等被子植物分布,鳥類和哺乳類繁盛,不久人類也出現了。

Ø恐龍介紹

暴龍:暴龍是肉食性恐龍的最大恐龍,他能在短距離內撲向他的獵物,強大力量可足以讓獵物致命,暴龍常常吃獵物吃到一半就不吃了,跑去尋找另一個獵物。

劍龍:劍龍與甲龍同屬於裝甲類恐龍,大多佈滿骨板和骨質利刺。牠的骨板呈五角形,雙排交錯排列,由脛部開始,一直延伸至背部;在尾巴的上方,長有骨質遮蓋的利刺。牠的後腿像大象的,極其強壯。牠前肢較短,後肢較長,身軀大如車輛;而尾尖的利刺足以擊退最強的掠食恐龍。劍龍最特殊的特徵是其極小的腦袋,劍龍龐大的身軀連接一個小得荒唐可笑的頭,試想像一隻有2∼3公噸的龐大生物,怎可以靠這個小得有可笑的腦生活呢?即使如此,劍龍亦是最蠢的恐龍,對比起速龍和鋸齒龍等比較高智能的恐龍,劍龍只是個白痴。劍龍另一個最奇異的特徵是骨板。劍龍演化骨板乃適者生存的上上之策。其他非主流學說包括骨板佈滿血管,有散熱用途;骨板滿佈鮮豔顏色以吸引異性。

翼龍:翼龍的翅膀由皮膚的膜(飛膜)構成,飛膜則由胳膊、長長延伸的第四指(翼指)及翼骨(手腕骨)支撐。因此,牠們的翅膀可能較羽毛構成鳥翼或四指支撐的蝙蝠翅膀更易受傷。小型或大型翼指龍亞目的翼龍曾活躍於侏羅紀至白堊紀期間,她們擁有大型胸骨或背心骨,這些均是強化脊椎的骨骼,飛行肌肉附著其上,或能從事振翅搏動的飛行,然而這種翼龍沒有長尾。

雷龍:體型十分巨大,是草食性的恐龍,體重約為35到50公噸之間,粗壯的腿就像樹幹一般,常常的脖子有七層樓那高,雷龍可說是地球上有史以來最大的動物,雷龍身體雖然大的驚人,性情卻很溫和!平時以熱帶森林的植物為食,他的尾巴非常有力,可以用來攻擊敵人。

魚龍:生活在水裡而且是肉食性的恐龍,他們利用長頸與短的利齒捕捉魚類為食,特別是魚龍可以直接產小魚龍,而不需要產卵。

|